Et s’il existait pour de vrai, le fameux CFR, ce Consortium de Falsification de la Réalité dont les activités nous sont narrées dans les deux derniers romans d’Antoine Bello1 ? S’ils étaient parmi nous, ces agents au service d’une réalité plus vraie que nature parce que trafiquée, perturbée par des inserts discrets mais assez efficaces pour en influer le cours ? Nous sommes au cœur d’une culture de l’image, mais d’une image tronquée, truquée ; notre société tente depuis le Veau d’Or de nous faire prendre les images qu’elle nous inflige pour des réalités autres que ce qu’elles sont pourtant simplement : des relations, et non des entités2. Ce double postulat peut se résoudre en une question : qui sont les falsificateurs, aujourd’hui ? Les médias sont toujours une cible privilégiée, mais l’on oublie encore trop souvent qu’ainsi que leur nom l’indique, ils ne sont eux aussi qu’une forme de relation, entre un pouvoir, quel qu’il soit, et un public.

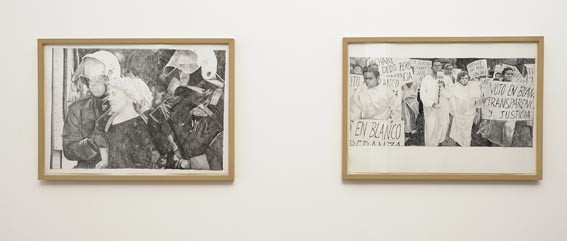

Suivant la ligne trouble qui sépare le fait de la fiction, « De l’Interprétation » , empruntant son titre à Aristote, qui dans son texte éponyme, élabora cette distinction ô combien précieuse entre signification et valeur de vérité, s’attache à réinjecter de la subjectivité dans l’information, à l’image des Demonstration Drawings de Rirkrit Tiravanija ou du CNN Concatenated d’Omer Fast. Les Demonstration Drawings, série de dessins commandée par Tiravanija à des artistes thaïlandais d’après des photos de manifestations publiées par le Herald Tribune, se jouent en effet, par leur trait imparfait, des conventions du journalisme et narguent son autorité en soulevant une question épineuse : qui est le plus à même de rapporter la vérité d’un événement, un reporter et ses concepts globalisés à l’emporte-pièce, ou la sensibilité personnelle d’un inconnu ? Du monologue reconstitué par Omer Fast sous la forme d’un cut-up frénétique d’extraits de JT diffusés sur CNN en 2001, émerge l’expression d’une pensée commune post-11/09, celle d’un « je » multiple qui ose douter, révélant au passage les nombreuses adresses directes au spectateur généralement enfouies sous la masse d’informations déversées lors des journaux télévisés.

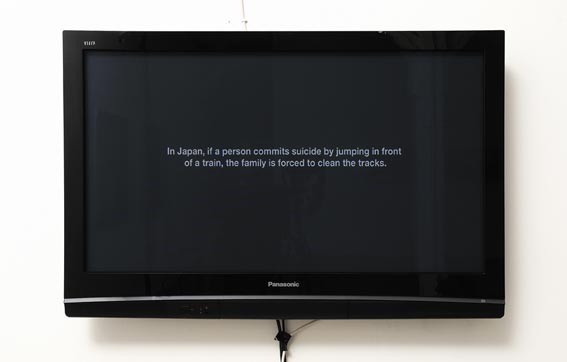

L’information devient une rumeur diffuse, un ouï-dire, se dissolvant dans une répétition rassurante jusqu’à l’acceptation inconditionnelle. John Menick en a fait un diaporama saisissant (Hearsay), compilant une série de petites phrases qu’il avait déjà entendues ou répétées, et dont aucune n’a pour l’instant été vérifiée ou infirmée. Toutes sont donc plausibles.

Comment notre subjectivité a-t-elle été colonisée ? Révélant l’instrumentalisation à l’œuvre derrière la guerre des images qui fait rage depuis le 11/09 et le scandale d’Abou Ghraib, les films de Sean Snyder décontextualisent des images de provenances diverses (officielles, médiatiques ou amateurs) et décryptent les modifications opérées par le développement exponentiel des technologies de communication et les intérêts économiques en jeu dans les zones de conflits. Transformant le spectateur que nous sommes en témoin d’une fiction médiatique grandissante.